En el centenario de Velázquez Bosco

Un recuerdo del arquitecto Ricardo Velázquez Bosco, en el centenario de su fallecimiento, tratando de que la Ciudad de Guadalajara le recuerde por sus obras magníficas aquí construidas.

Lecturas de Patrimonio: las plazas de Cervera Vera

un recuerdo a la figura del arquitecto Luis Cervera Vera, y a su obra gráfica especialmente relacionada con sus dibujos de plazas en la provincia de Guadalajara.

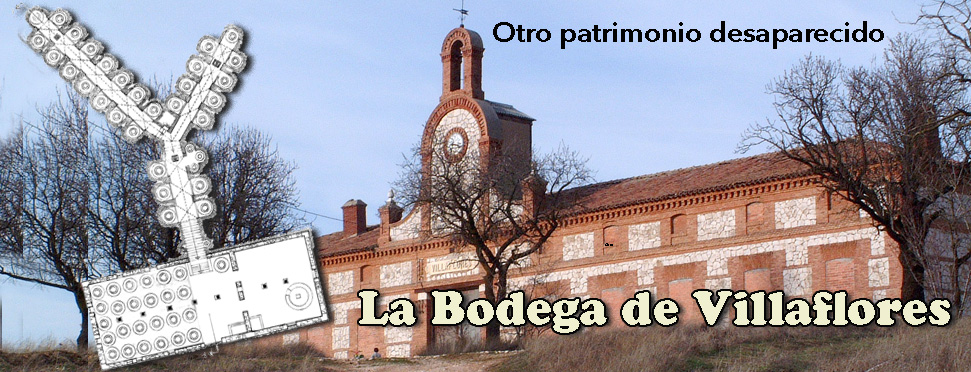

La bodega de Villaflores

Una lamentable desaparicio´n, la de la bodega de Villaflores, una de las pocas bodegas completas, «de manual», de categoría y firmadas por un arquitecto de primera. Otra pérdida para el patrimonio provincial y de la capital.

Leyendo ermitas, de todos los tamaños

Una visión panorámica del tema de las ermitas, esos elementos mínimos del patrimonio, al que casi nadie da importancia.

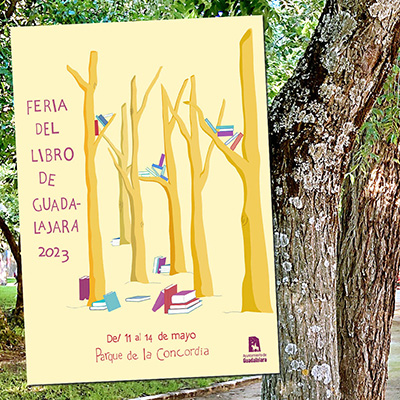

Fiesta de los libros en la Concordia

Un repaso preliminar a la Feria del Libro de Guadalajara que en el Paseo de la Concordia se celebra del 11 al 14 de mayo 2023, comentando el interés de los alcarreños por los libros, y presentando con brevedad algunos títulos que en estos días aparecen.