Don Quijote en Valdeconcha

De cómo aparecieron por Valdeconcha (Alcarria de Guadalajara) don Quijote d ela Mancha, la Princesa de Éboli, Santa Teresa de Jesús, Miguel de Cervantes, y hasta el cantante Farinelli: un conjunto de relatos divertidos, emocionantes, imperdibles.

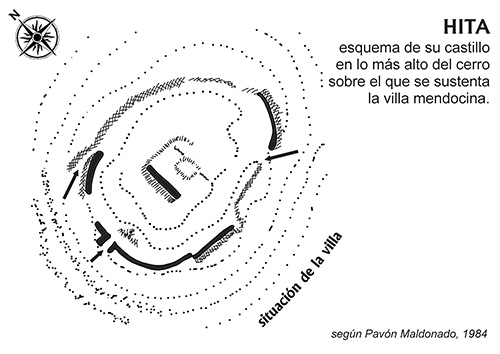

Lectura de Patrimonio: el castillo de Hita

En este breve artículo se recoge la historia del castillo de Hita, bastión sobre el valle del Henares, y se analiza el conjunto de sus restos, con aportación de plano y dibujos de cerámicas árabes halladas en su recinto.

El púlpito mendocino de El Burgo de Osma

Un breve estudio iconográfico sobre el púlpito gótico que Pedro González de Mendoza, Cardenal de España, mandó poner en la nave principal de la Catedral de El Burgo de Osma, en cuya diócesis ejerció de administrador.