Los fundamentos de Salmerón

Un buen número de cuevas talladas en las rocas, desperdigadas por el término de Salmerón (La Alcarria de Guadalajara) hacen de este lugar uno de los ás interesantes en el conjunto rupestre de la provincia.

Atienza, plaza del Trigo sonora y alegre

El escudo de la villa de Atienza en la fuente del Tío Victoriano en la subida de la calle Real nos sirve para memorar edificios, lugares, palabras y gentes de Atienza, donde se celebró el XIV Día de la provincia el pida 16 de octubre de 2021.

Otro Día de la Sierra

El 16 de octubre de 2021 se celebra el XIV Dia de la Sierra en Atienza, con especial dedicación al tema de los Pueblos abandonados, expropiados y despoblados.

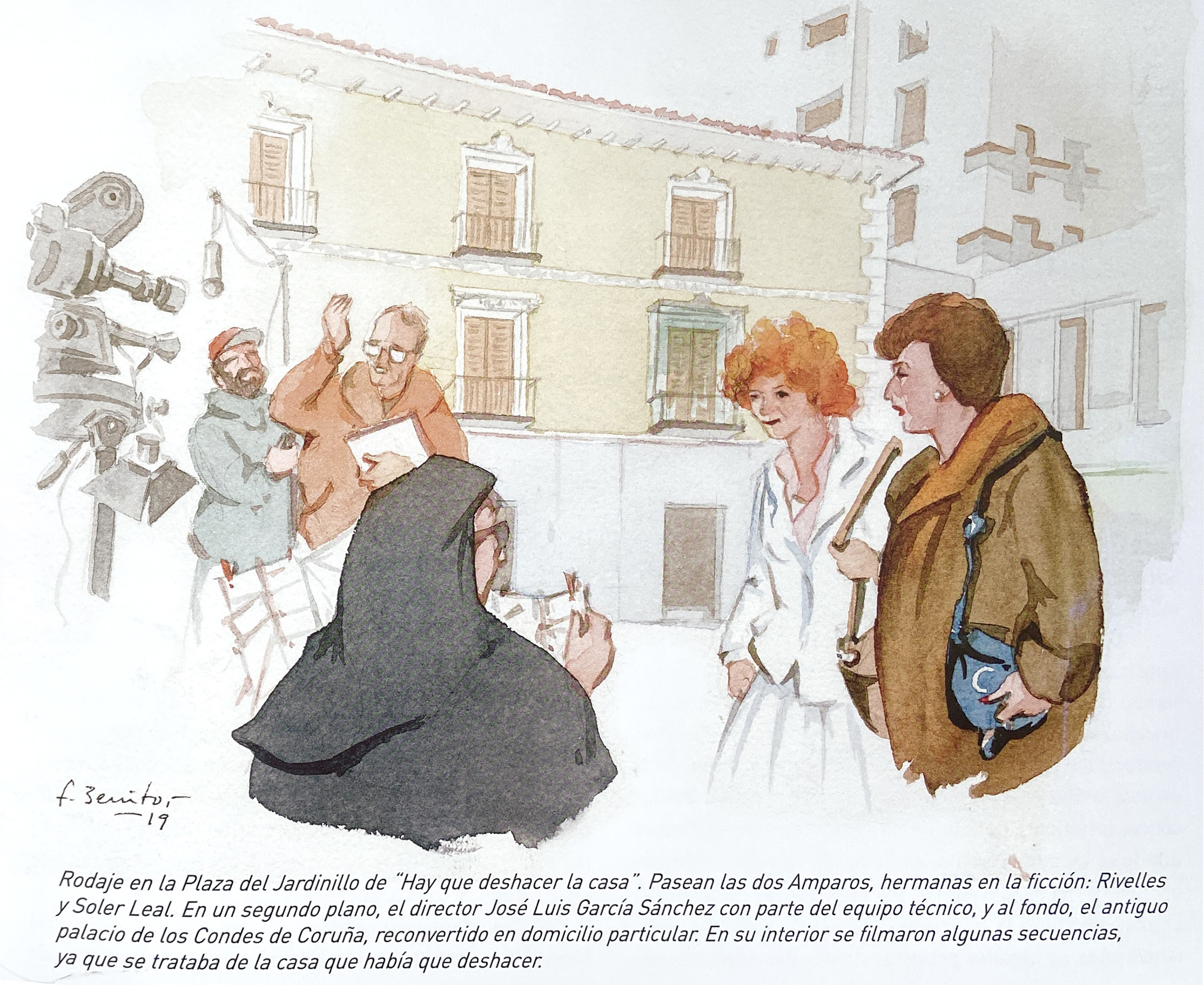

Guadalajara en el cine

Muchas películas se han rodado en Guadalajara, muchos actores y actrices han pasado por la ciudad y provincia. Lo cuento con detalle Javier Solano en su libro «Rodando en Guadalajara» y lo pinta Fernando Benito con maestría.

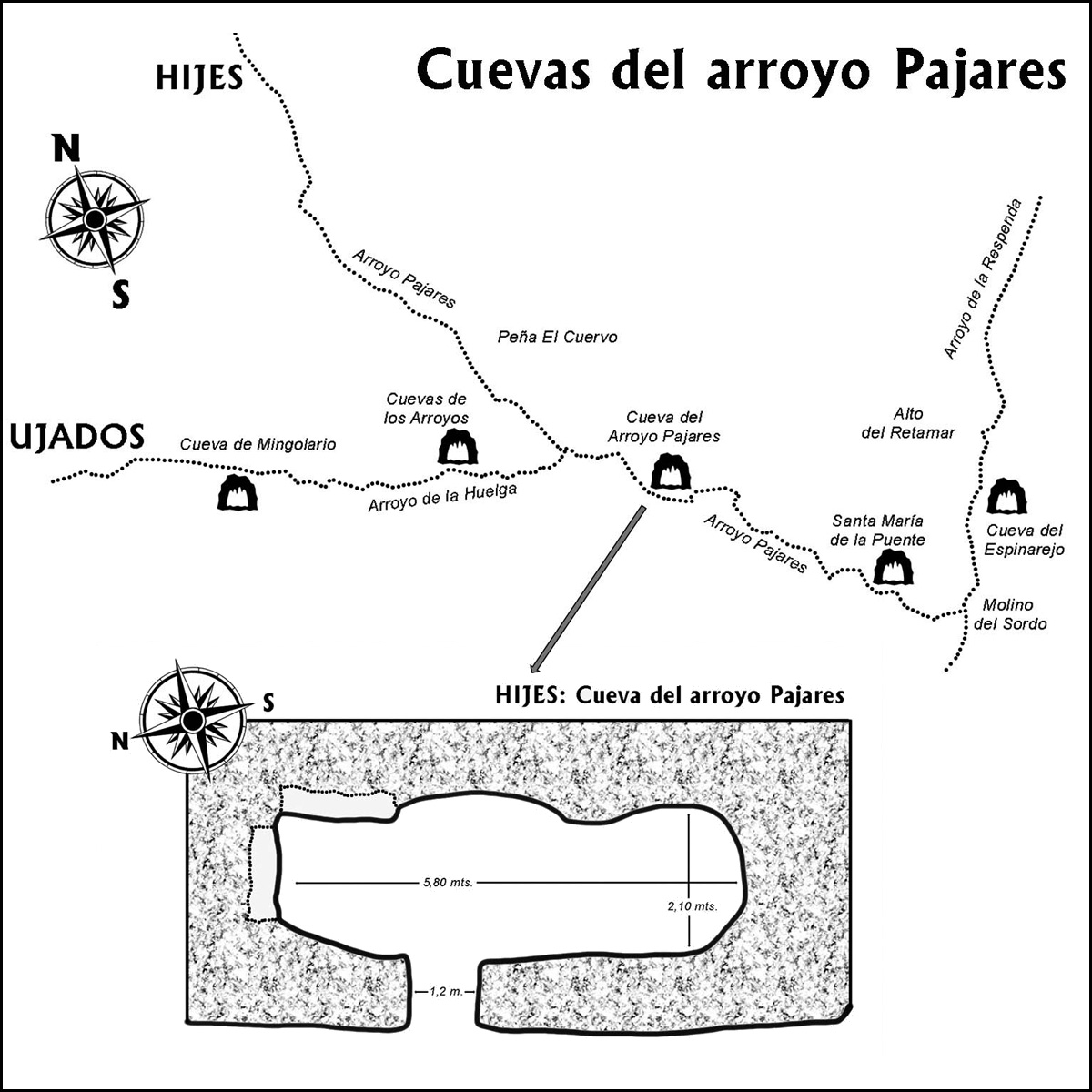

Cuevas eremíticas en el arroyo Pajares

Un estudio de campo en torno a las cuevas eremíticas del arroyo Pajares, entre Miedes, Hijes y Ujados. Con descripción, planos y fotografías de este recóndito elemento patrimonial.