Lecturas de Patrimonio: el templo de Albalate de Zorita

Un repaso a los autores y méritos de la iglesia parroquial de Albalate de Zorita, de la que se hace un análisis detallado de elementos arquitectónicos y ornamentales.

Las cuevas bodega de la provincia de Guadalajara

Comentario al libro de Tomás Nieto Taberné de las Cuevas-Bodega de la provincia de Guadalajara en que se estudian muchos e interesantes ejemplos, destacando el de la perdida bodega del poblado de Villaflores en Guadalajara.

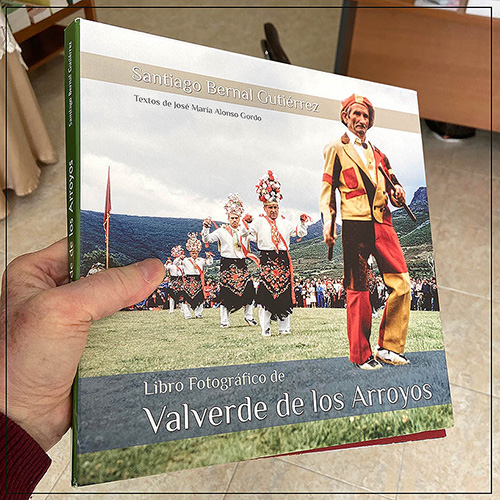

Valverde de los Arroyos, latiendo de nuevo

Un comentario a propósito del libro fotográfico de Valverde de los Arroyos que en homenaje al fotógrafo Santiago Bernal Gutiérrez, rinde la provincia a su memoria.

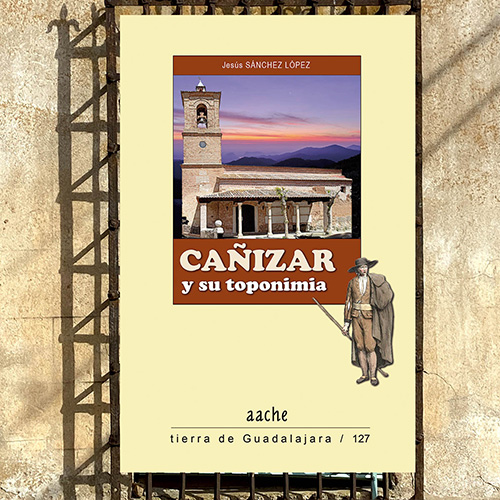

Cañizar y su toponimia

Un análisis del libro que sobre Toponimia de Cañizar ha escrito don Jesús Sánchez López, y que es todo un catálogo de nombres rurales y un Homenaje a la Naturaleza.

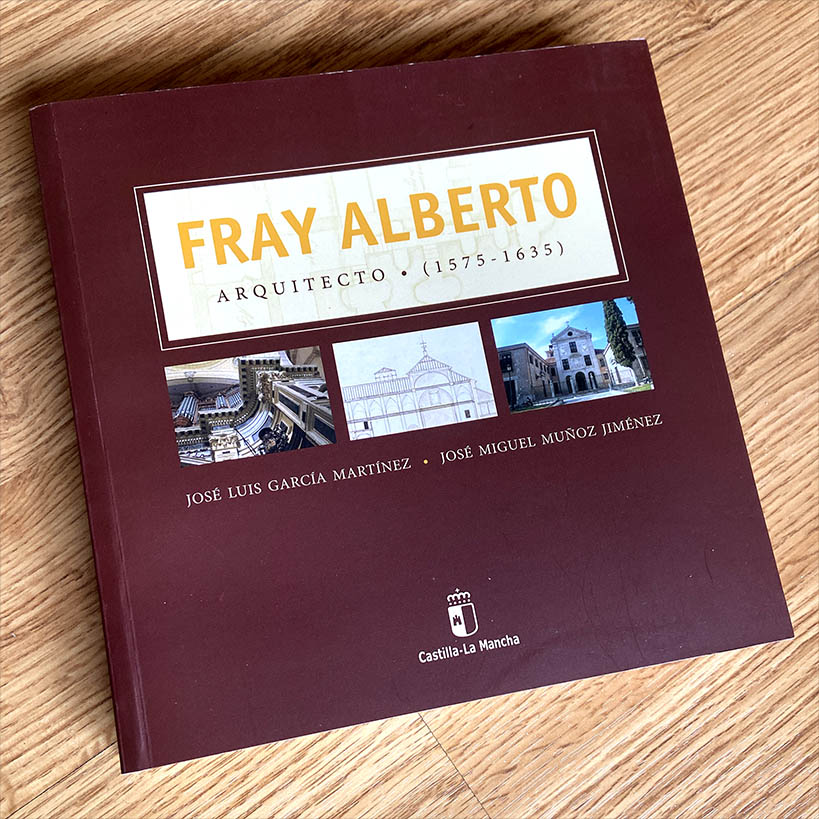

Fray Alberto de la Madre de Dios

Un recuerdo al arquitecto cántabro Fray Alberto de la Madre de Dios, a propósito de la biografía que sobre del ha escrito José Miguel Muñoz Jiménez, y que trata de reivindicar muchas obras para su autoría.