Lecturas de Patrimonio: el Castillo de Villel de Mesa

Un breve estudio actualizado de la fortaleza de Villel, ya restaurada y siempre asombrosa de ver.

Lecturas de patrimonio: bodegos y bodegas de Hita

Una visita a Hita supone descubrir los bodeos (viviendas talladas en la montaña) y bodegas (lugares donde se hacía y guardaba el vino). Todo ello bien conservado, testimonio de un patrimonio diferente y aún vivo.

Viaje a la Sierra Norte de Guadalajara

Un repaso a los méritos que la Sierra Norte de Guadalajara tiene (en su vertiente de Naturaleza, patrimonial y humana) con ocasión de celebrarse en Cantalojas el XV Día de la Sierra.

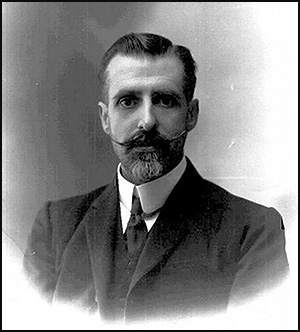

Memoria de Rufino Blanco, maestro de maestros

Una breve biografía y recuerdo de don Rufino Blanco, natural de Mantiel, en la Alcarria, y uno de los sabios constructores de la profesión de maestro en España.

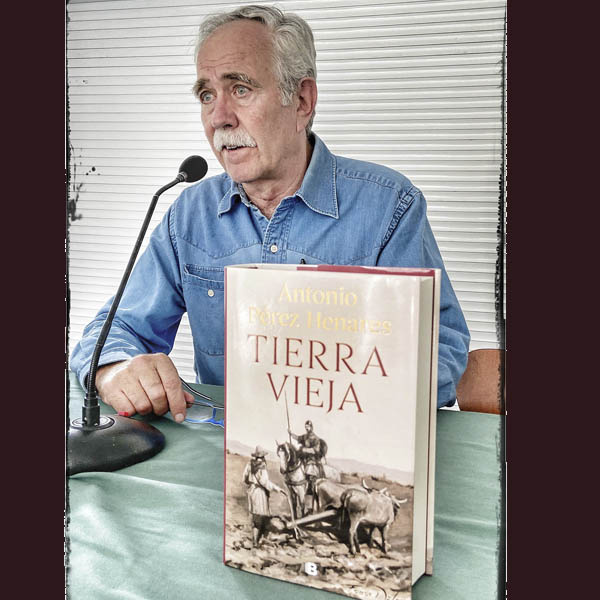

Al rescate de la Tierra Vieja

Un análisis de la novela «Tierra Vieja» que trata de personajes sencillos y vulgares en el contexto de la repoblación castellana del siglo XII, con escenarios diversos en la provincia de Guadalajara. Es obra de Antonio Pérez Henares.