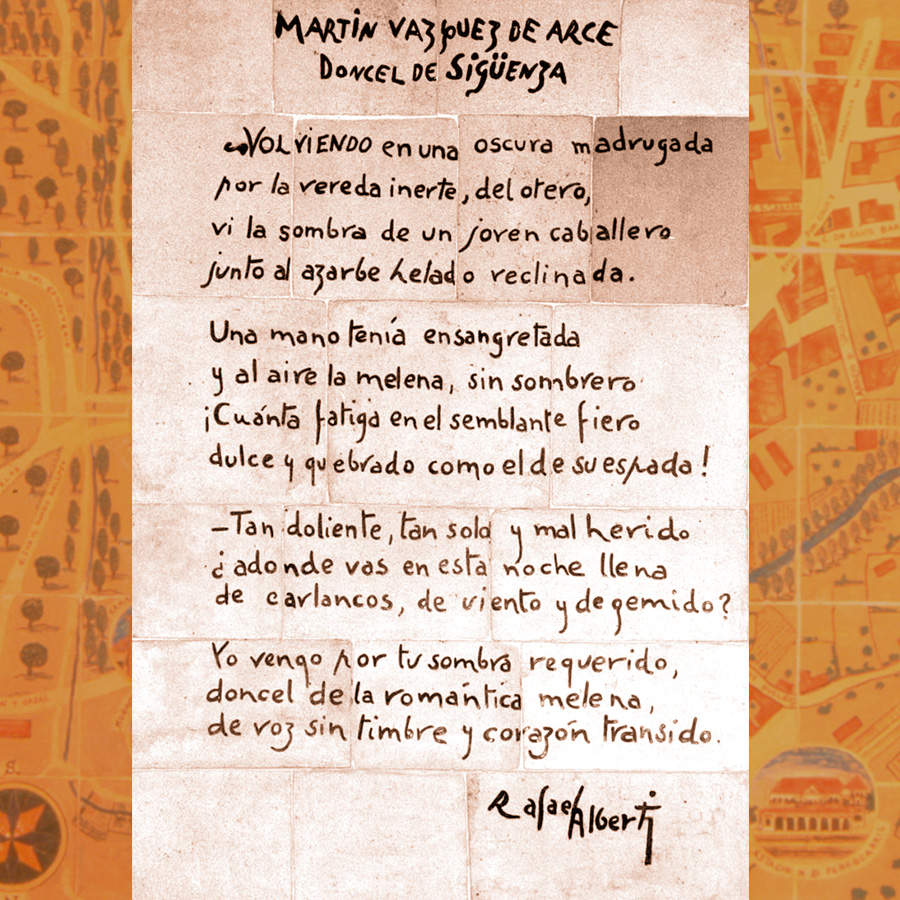

Un soneto de Alberti al Doncel de Sigüenza

Comentarios y publicación del soneto que escribió Rafael Alberti al Doncel de Sigüenza, y que se muestra sobre cerámica en la estación de ferrocarril de esta ciudad.

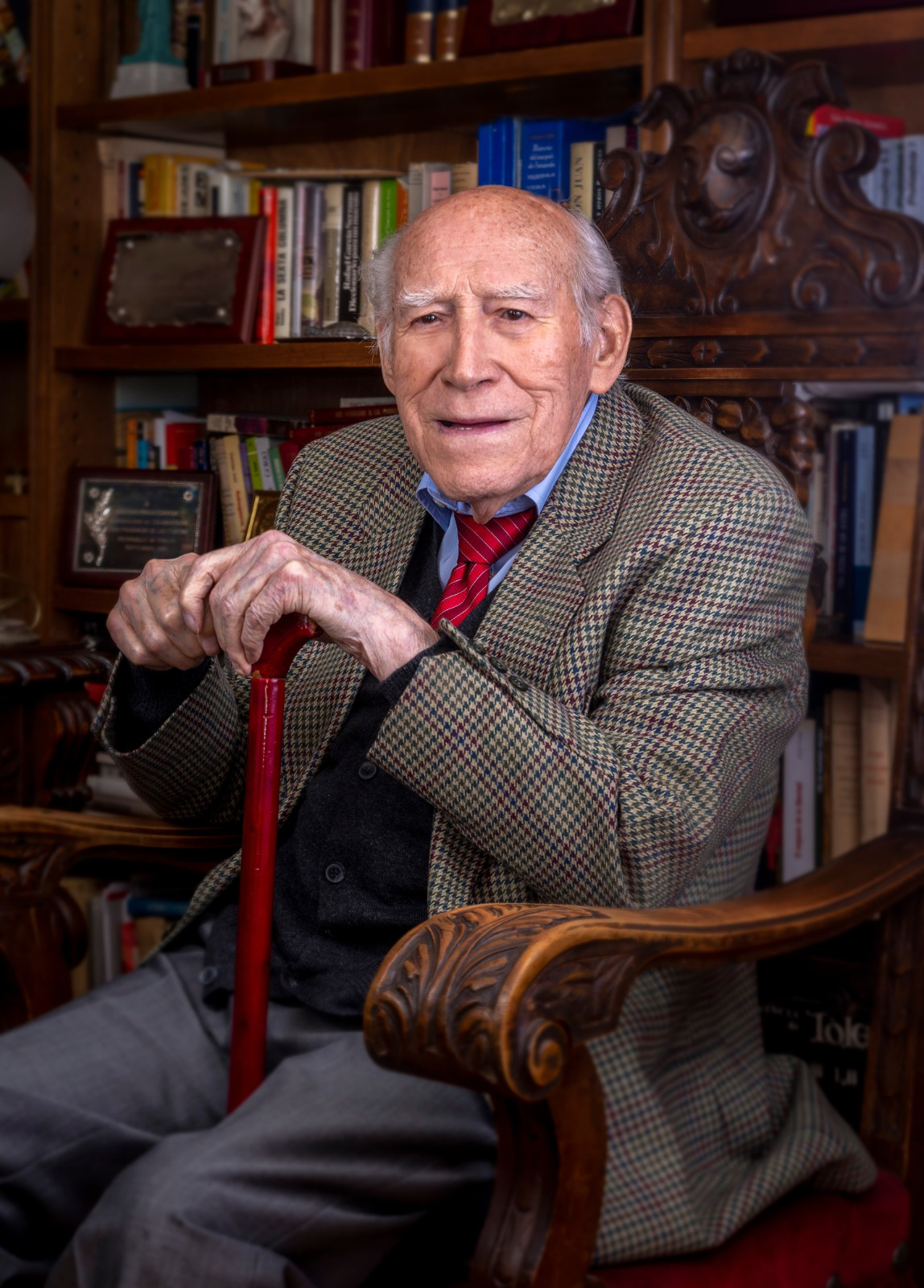

Oyendo el clamor de los pueblos muertos

Luis monje Ciruelo cumple 97 años, y Nueva Alcarria lo celebra dedicándole un libro con sus mejores artículos sobre los pueblos abandonados, muertos y perdidos de la Sierra Norte.

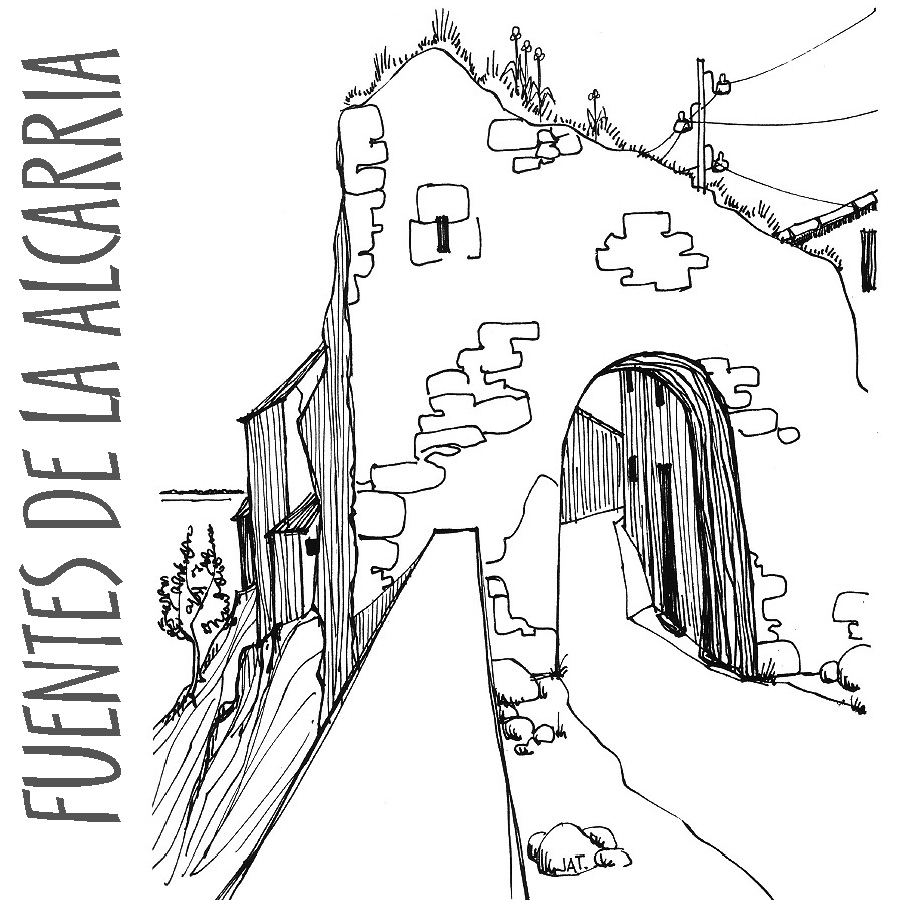

Fuentes de la Alcarria

Un paseo y visita al pueblo alcarreño de Fuentes, instalado en lo más alto de un peón rodeado por el río Ungría.

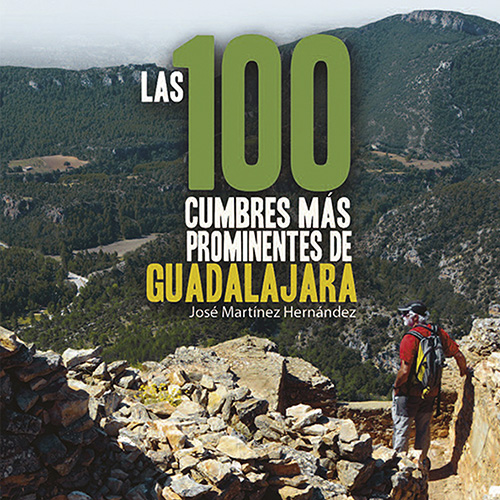

Cumbres y horizontes de Guadalajara

Un libro que nos muestra las 100 cumbres más prominentes de Guadalajara, los cien sitios a los que poder subir y contemplar el paisaje del entorno. Con mapas, QR y todo tipo de datos.