Oyendo el clamor de los pueblos muertos

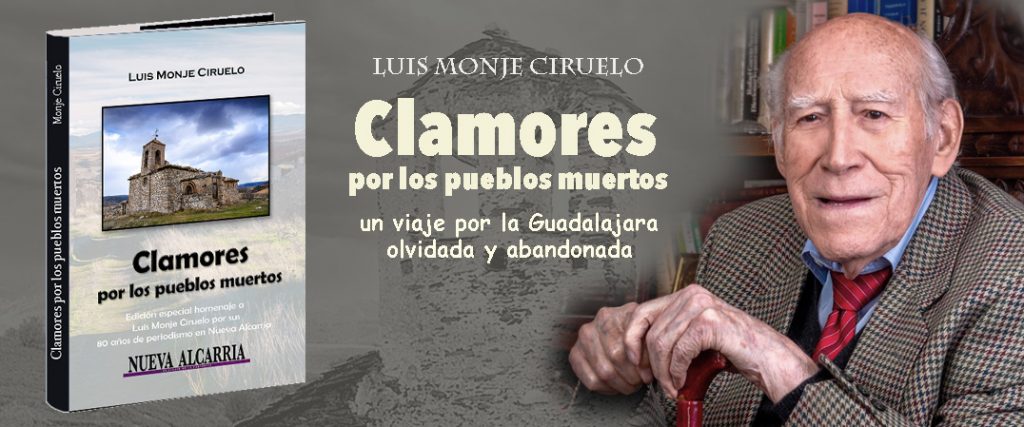

Al cumplir los 97 años de su vida, y los 81 (sí, OCHENTA y UNO, nada menos, y continuados) de su semanal presencia como periodista en NUEVA ALCARRIA, Luis Monje Ciruelo es un referente vivo, una continuada justificación del aplauso que le dan sus paisanos, y que con este motivo, nuestro propio periódico ha querido homenajearle editando un libro en el que se reflejan sus más emotivas crónicas sobre los pueblos muertos.

Esos lugares que se señalan en mapa anejo a estas líneas, y que son un escaparate de las crónicas que durante decenios nos ha ido brindando, escritas con magistral erudición y limpio lenguaje, este gran alcarreño del que me honro en ser lector, y admirador, sin duda alguna. De tal manera, que en el referido libro, que titula “Clamores por los pueblos muertos”, he puesto un par de páginas como prólogo de tan sabias y entrañables crónicas, y que recomiendo leer porque son ciertas y emotivas.

A Monje Ciruelo, al que todos admiramos por su amor a la tierra en la que nace, por lo bien que la conoce y lo mejor que la cuenta, hay que aplaudirle por muchos motivos. Por su saber, su estudiar, su fino humor, y su entereza. Pero (para eso estamos casi rematando el primer cuarto del siglo XXI) por su “resiliencia”, esa extraña palabra que se ha colado en nuestras conversaciones, destilada de otros tantos titulares, y que viene a dar novedosa definición a lo que en Monje es permanente y demostrada veteranía: la capacidad de seguir en marcha, de escribir cada día, de estar atento a lo que ocurre y de aportar soluciones. O sea, la de permanecer vivo, a costa de matar días. Y ello saliendo más fuerte de lo que es cotidiana apretura.

Hoy que tanto se habla de la despoblación, del vaciado de los pueblos, y de las comarcas que andan lejos de las vías de comunicación, de los intereses estratégicos y comerciales, Monje aporta su pluma para recordar lo que esos lugares, hoy amenazados de extinción por la progresiva despoblación, expresaron con su palabra serena y confianzuda, con su latir generoso de trabajos y querencias. Clamores son, según el propio autor, que suenan sobre las tierras frías por unos pueblos, y los seres que los habitaron, que hoy van quedando vacíos.

Recuerdos y deseos que corren bajo la inquieta y sabia mirada de un testigo de excepción, de un escritor que fue periodista muchos años y ha terminado (de tanto andar y ver) en ser escritor de altura, cronista de una tierra y una época, notario de un tiempo real y mágico a un tiempo: la Guadalajara de la segunda mitad del siglo XX y la del primer cuarto del XXI. Esa mirada testimonial es la de Luis Monje Ciruelo, que ha querido dejarnos, en forma de libro, unos cuantos recuerdos y emocionantes fragmentos que ha escrito en ochenta años de tener abiertos los ojos y prestos los oídos sobre su tierra natal.

Pueblos, gentes, paisajes… ese es el material con que se fragua este edificio. Pueblos y despoblados, que con asombrosa celeridad se han ido formando y deshaciendo. Es curioso contemplar cómo algunos lugares que hace cincuenta, sesenta años tenían vida, hoy son pasto del silencio. Y al contrario otros que figuraron en la nómina de los pueblos muertos, han resurgido y hoy tienen voz, cartel y bombillas. Dinámica que viene a confirmar que esta es una tierra viva, que respira con el aire que le insuflan sus hijos, siempre añorantes y dispuestos a que no muera del todo.

Por estas páginas desfilan sitios lejanos como Cereceda y la arribada de los franceses a poblarlo, como las retroexcavadoras destruyendo edificios y aplanando el espacio en Alcorlo, como las evocaciones mudas y anglófilas de un remoto rincón de nuestra sierra en La Constante, o el lamento testimonial de Rufo Mínguez, el último habitante de El Atance. Docenas de pueblecillos cuyos nombres forman ya un racimo poético de sones. Los pueblos de Guadalajara han ido generando noticia y comentario, aplauso y desaliento, y Monje Ciruelo ha sabido, con la agudeza del vigilante continuo, captar y darnos.

Monje Ciruelo ha sido un andarín empedernido. Lo ha hecho a pie mientras ha podido. Porque para ver mucho hay que andar mucho. Guadalajara se conoce así, a puro golpe de calcetín. Con coche se llega a las plazas de los pueblos, a los colegios públicos, a los centros sociales, a las urbanizaciones… cuando se va con prisas, como en los dos meses antes de unas elecciones, no queda otro modo de llegar a ellos. Pero cuando la tierra vibra en el alma, y se la quiere mirar y comprender entera, hay que verla en directo, palmo a palmo, y eso se hace andando. Así lo ha hecho Monje, y así le han salido sus crónicas paisajísticas, húmedas y brillantes, llenas de vida. Porque además las ve desde horizontes no habituales: con su nieto visita las ruinas de Las Cabezadas y Robredarcas, o con la gente de Educación y Ciencia se va a Umbralejo cuando se inició el rescate milagroso de aquel pueblo ya vacío; sigue a pie todavía por las “negras soledades” de La Vereda y Matallana, cuando en mulas cargando el ajuar entero, las familias emigraban al nuevo mundo, el delas barriadas de las ciudades.

Añade Monje Ciruelo a este libro, que es recopilatorio de grandes viajes, de emocionantes pesquisas, la guinda de una docena de “Historias y Relatos” en las que son protagonistas, una vez más, las valerosas gentes de nuestros alcarreños lares. Y así toca el emotivo tránsito de los de Huertapelayo cuando les dio por irse a Nueva York, o la terrible historia (paradigmática, por otra parte) del “Detective rural del Bornova” cuando se busca al fulano que hace sin tapujos lo más fácil del mundo: atracar a punta de cuchillo a un anciano matrimonio de un pueblo solitario de las alturas serranas. Y además toca, –no podía faltar ese estremecido toque con la punta del corazón– a su villa natal, a Palazuelos, porque de entre sus muros nace la pasión que aún le embarga por su tierra, y porque le duele ver cómo al castillo –mendocino y medieval– se le agravia y se le ignora.

Es Monje Ciruelo cronista de verdad, testigo fiel, escritor de raza y humano caminante que ha mirado Guadalajara y nos la ha contado. En este libro en el que (al pasar sus páginas) se escuchan los aplausos de miles de lectores, recuperamos el sano amor por nuestros campos, por nuestros paisajes serranos y alcarreños, por sus humildes construcciones que –por dentro, por fuer– son expresión de una vida intensa.