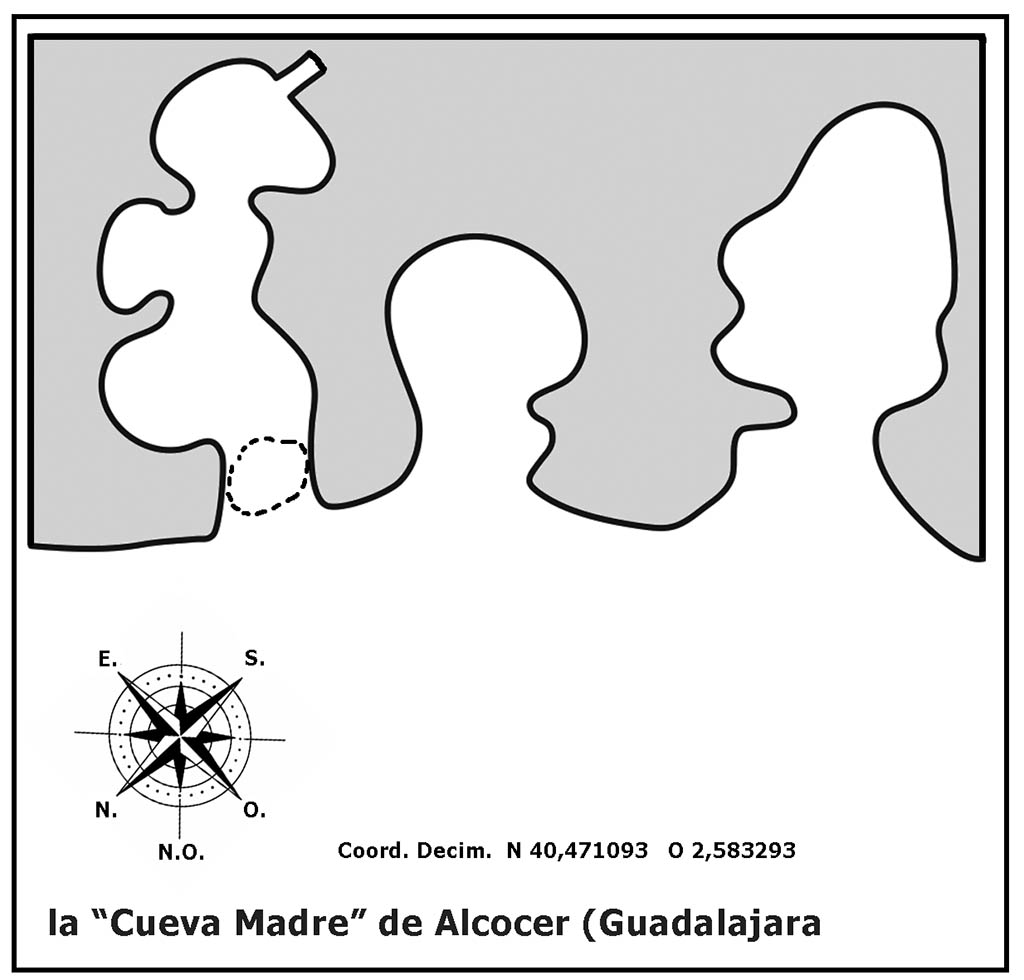

La Cueva Madre de Alcocer

Un primer estudio aproximativo de la Cueva Madre de Alcocer, uno de los espacios de acogida eremítica en la zona de la Hoya del Infantado, entre Guadalajara y Cuenca.

El primer Día [Virtual] de la Sierra de Guadalajara

Se rememoran los doce Dias de la Sierra de Guadalajara hasta ahora celebrados, en el momento en que por la pandemia de Coronavirus se ha decidido su No Celebracion en el año 2020. El autor evoca algunos lugares de la Sierra como Hiendelaencina, y Miedes de Atienza.

Leyendo mensajes: palabras del Cardenal Mendoza

Una lectura reposada de algunos mensajes que lanza un personaje de la historia medieval y el Renacimiento, don Pedro González de Mendoza, y el análisis de los sçimbolos con que nos transmite su capacidad de poder.

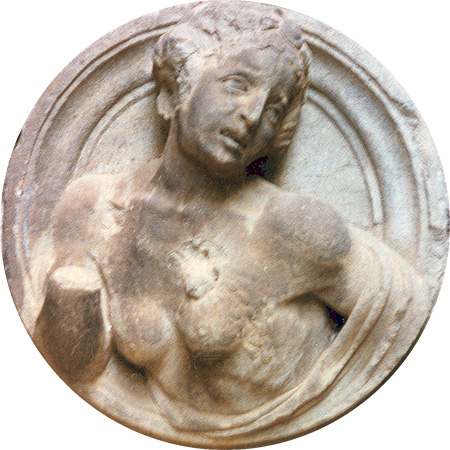

La leyenda de Tarquinio y Lucrecia en Lupiana

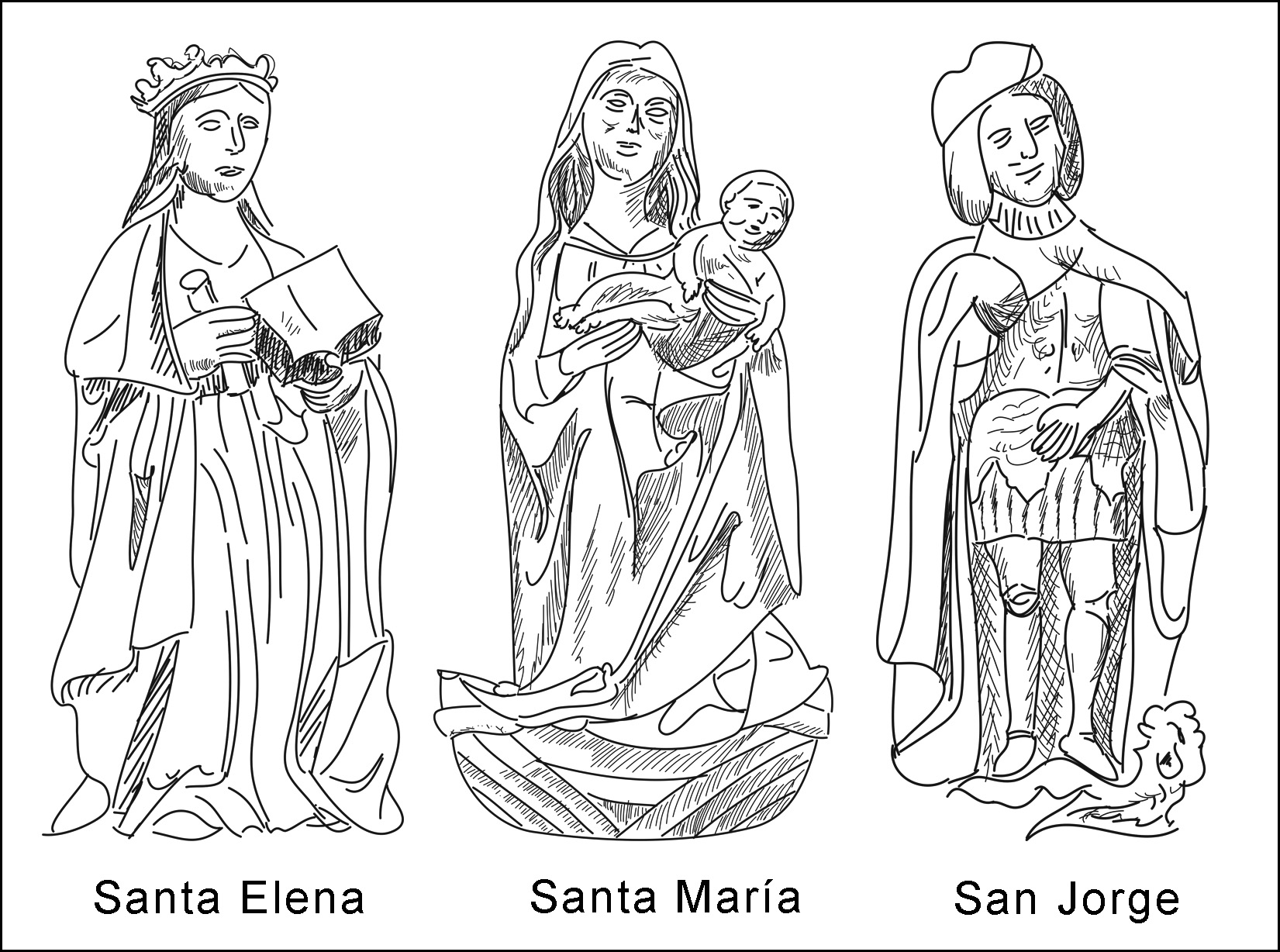

Los tondos que representan a Lucrecia y Tarquinio en la iglesia del monasterio de San Bartolomé de Lupiana (Guadalajara) dan pie al autor para analizar otros fondos con santos, y figuras legendarias, en el Renacimiento alcarreño.

![El primer Día [Virtual] de la Sierra de Guadalajara](https://www.herreracasado.com/wp-content/uploads/2020/10/Miedes.jpg)