Lecturas de patrimonio: vicios y virtudes en San Ginés

Aunque muchos han pasado bajo el gran arco de San Ginés de Guadalajara, pocos se han fijado aún en la colección de rostros (masculinos, femeninos, felices, airados) que pueblan el intradós de esa fachada, que en este artículo se describe y estudia.

Lecturas de patrimonio: el retablo de Alustante

Análisis de un monumento clave para entender los modos artísticos de siglos pasados en el territorio del Señorío de Molina. Visita, repaso, descripciçon y valoración del retablo mayor de la iglesia de Alustante.

Científicos de Guadalajara

Aparece estos días un gran libro, un Diccionario histórico de Autoridades Científicas de la provincia de Guadalajara, que ofrece ordenadas 90 biografías de personajes que formularon avances para la Ciencia desde la tierra y provincia de Guadalajara.

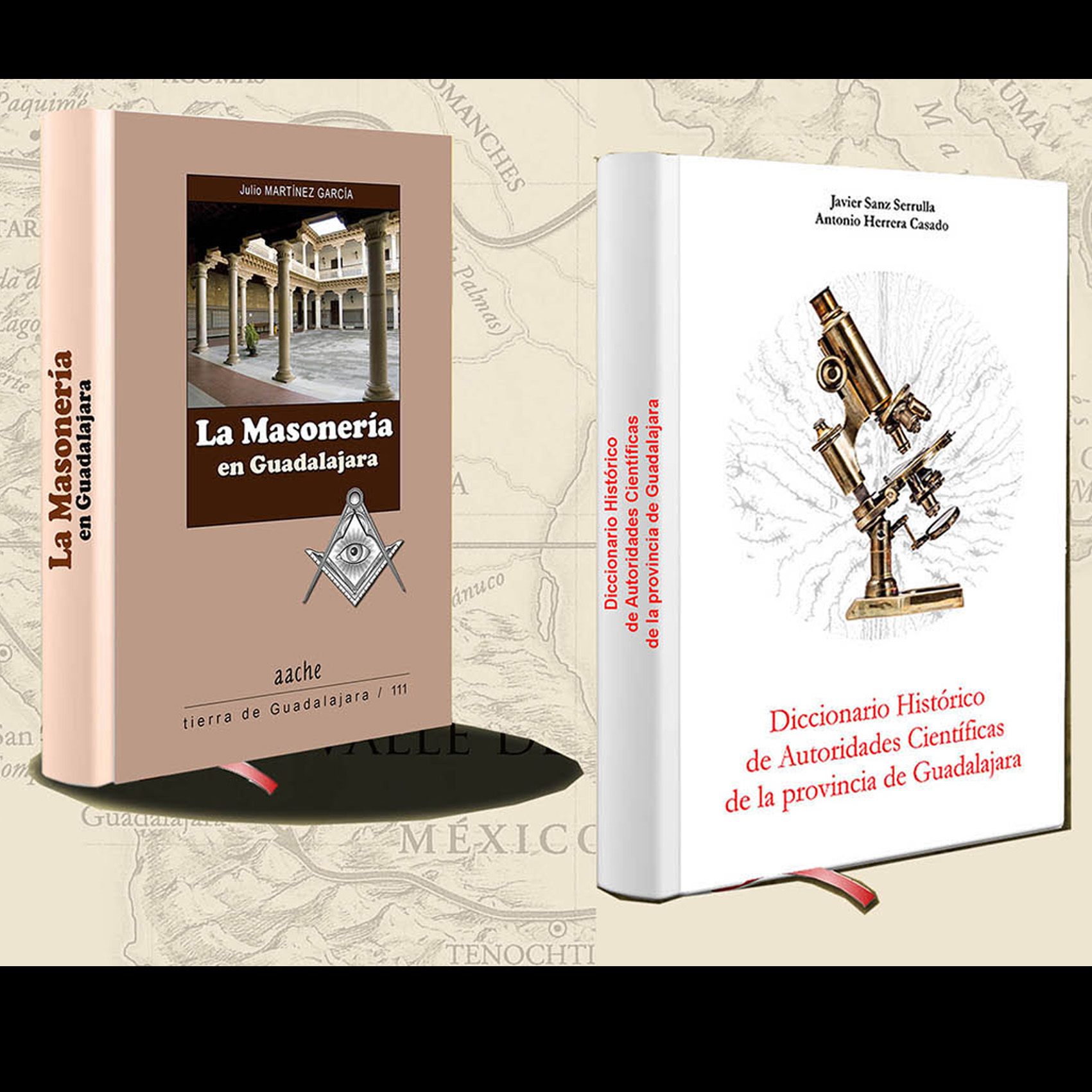

Libros que andan

En el inicio del curso escolar, aparecen cuatro libros que tratan, de modos muy diversos, de Guadalajara: Valverde de los Arroyos, la Masonería, los Científicos de todas épocas, y los alcarreños que anduvieron con Cabeza de Vaca por América del Norte…