Una mujer del Medievo: la Ricafembra de Guadalajara

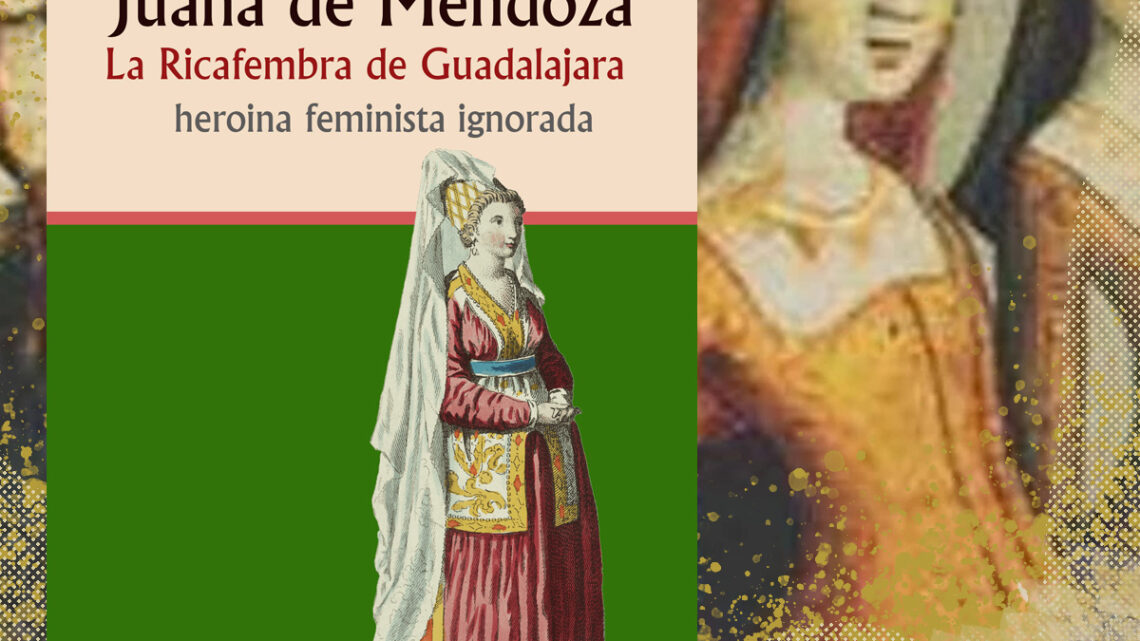

Comentario a la novela escrita por Florencio Expósito sobre Juana de Mendoza, la Ricafembra de Guadalajara, una mujer que marcó época en el remoto medievo.

Guillermo, el maestro de obras

Dedicado a todos los amigos y amigas de Villaescusa de Palositos, que este año, una vez más, emprenderán la “Marcha de las Flores” para pedir que se abra el camino que va a su pueblo. Séame permitido que, de vez en cuando, eche una cana al aire, y me entre por los pagos de…

Una visita [imprescindible] al Castillo de Zorita

En estos días aparece un nuevo libro que viene a mostrar y divulgar un elemento capital del patrimonio histórico-artístico alcarreño: el más que milenario edificio del castillo calatravo de Zorita de los Canes, que fue estudiado por Layna Serrano a comienzos del siglo pasado, y lleva ahora décadas de lenta y persistente restauración, devolviéndonos vivo…

En el centenario de su muerte. En recuerdo de Alvar Fáñez de Minaya

Una noticia adelantada: el 17 de mayo, en la Plaza Mayor, a la una de la tarde, habrá otro recuerdo señalado a este personaje que forma parte de nuestra historia y se levanta sobre sus más entrañables leyendas. De todos es conocido el escudo de la ciudad de Guadalajara. Aparece en él una ciudad fuerte,…

Pedro González de Mendoza, Cardenal de España

Este es el texto que sobre la vida y obra del Cardenal de España don Pedro González de Mendoza, figura en el Diccionario Biográfico Español publicado en 2013 por la Real Academia de la Historia, de la que el autor es individuo correspondiente. GONZALEZ de MENDOZA, Pedro. Gran Cardenal de España. Guadalajara, 3.V.1428 – 11.I.1495.…