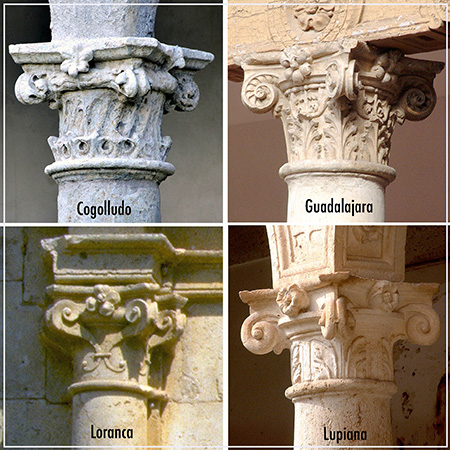

Lecturas de patrimonio: el capitel renacentista

Un repaso al origen, desarrollo y formas alcanzadas por uno de los elementos claves de la arquitectura histórica de Guadalajara, el capitel renacentista

El inédito catálogo monumental de Guadalajara

Un repaso a la historia de una tarea inconclusa, el catálogo monumental de Guadalajara que el Estado encargó a su cronista provincial don Juan Catalina García lópez

Lecturas de Patrimonio: la iglesia de La Piedad en Guadalajara

Un apunte histórico y descriptivo de la iglesia de la Piedad en Guadalajara.

Evocaciones judías en Hita

El sábado 9 de septiembre la villa de Hita rinde homenaje a la memoria de la escritora argentina Beatriz Lagos, quien dejó escritas tres novelas históricas sobre personajes femeninos de la villa.