Una vuelta por Yebes

Un breve recorrido por la historia y algunas anécdotas de Yebes, la población emergente de Guadalajara

Guadalajara, a día de ayer

Un paseo a pie por la ciudad de Guadalajara, en septiembre de 2021, desde la estación de ferrocarril hasta el panteón de la duquesa de Sevillano. Un viajero cualquier, un ser equis, mira, admira, y se sorprende.

Lecturas de Patrimonio: Los canecillos de Santa Catalina en Hinojosa

Al arte románico se llega por múltiples caminos: ver los detalles más pequeños de sus edificios también supone un cozo y un aprendizaje. Los canecillos de Santa Catalina son un camino que llevan al espíritu de la Edad Media.

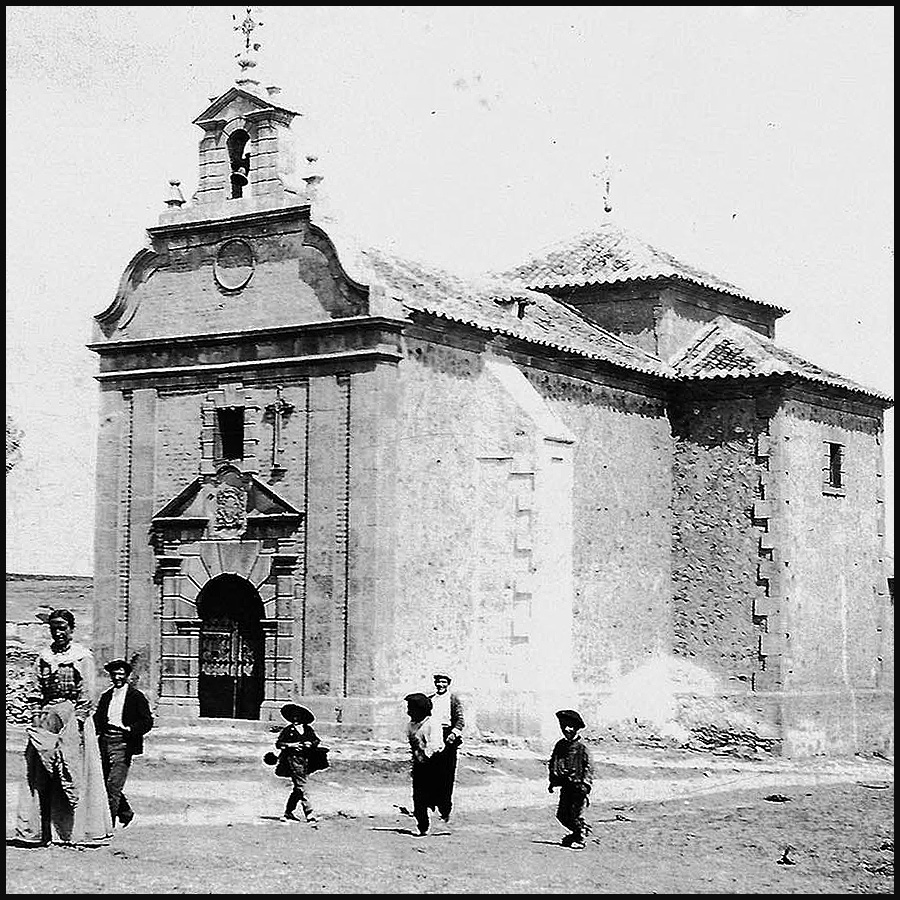

Hinojosa, imágenes para el recuerdo

Una tarde en Hinojosa, en la presentación del libro de Benito García Martínez, «Hinojosa, imágenes para el recuerdo», sirve para evocar cosas y gentes de la historia de este pueblo del Señorío de Molina.