Cuevas del barranco de la Huerta de la Limpia

Descripción pormenorizada de las cuevas vivienda existentes en la orilla derecha del barranco de la Huerta de la Limpia, en las inmediaciones del casco urbano de Guadalajara.

Una cruz de plata: la de Valfermoso de Tajuña

Un estudio breve y detallado de una de las mejores piezas de la orfebrería alcarraza, la de Valfermoso de Tajuña, realizada por Martín de Covarrubias.

Libros por La Concordia

Durante los dias 13 al 16 de mayo de 2021 se celebra en Guadalajara su Feria del Libro de Primavera 2021. Aquí comentamos algunas novedades relativas a la ciudad.

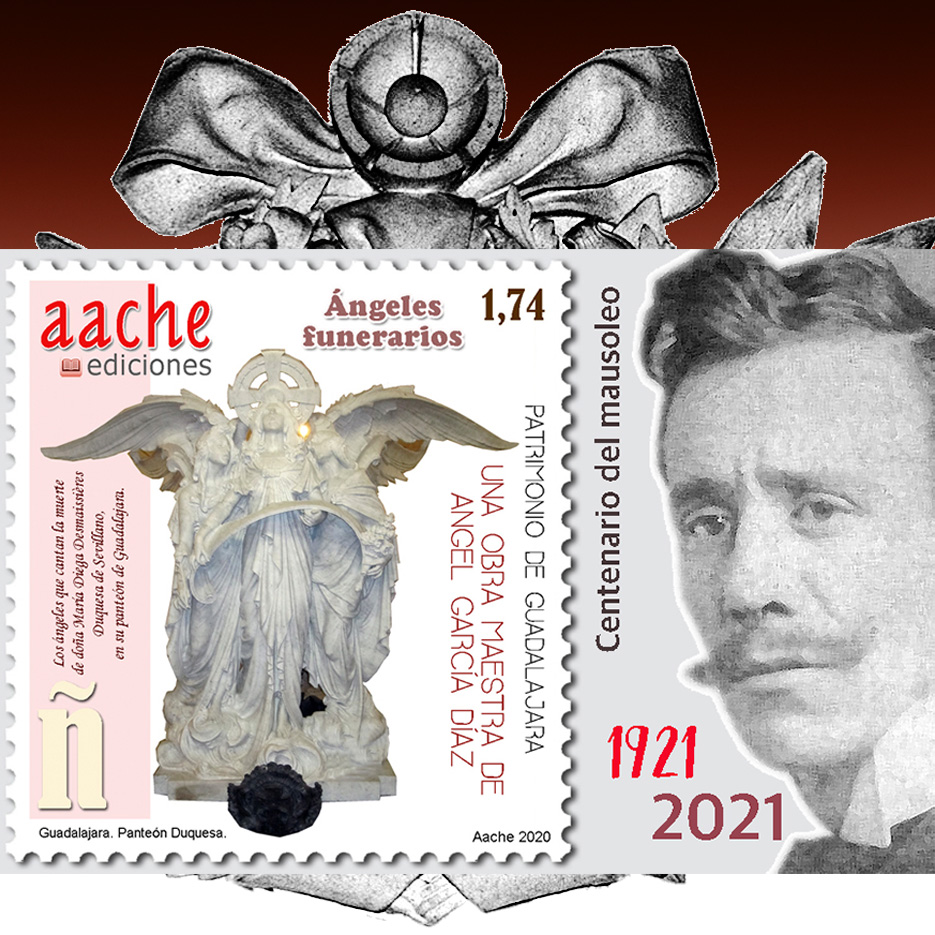

Cien años del Mausoleo de la duquesa de Sevillano

Al cumplirse los cien años de la terminación del mausoleo de Diega Desmaissieres Sevillano, se hace un repaso de su valor artístico y su significado, así como una valoración del autor, el escultor madrileño Angel García Díaz