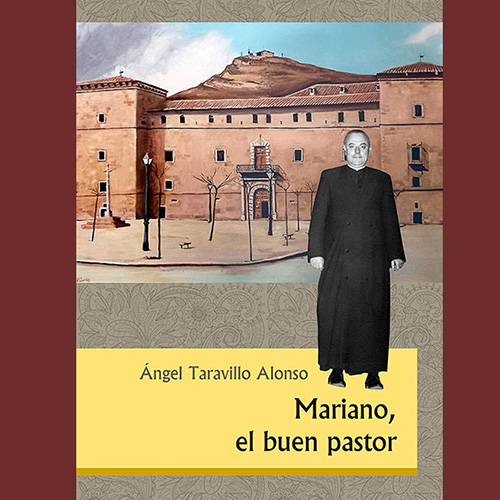

Don Mariano, una evocación del tiempo de guerra

Comentario al libro que Taravillo Alonso escrib sobre don Mariano Moreno Pastor, un cura que vivió intensamente la Guerra civil en el Madrid asediado.

El Ministerio de Agricultura en Madrid en relación con el Panteón de la duquesa de Sevillano de Guadalajara

Un libro que sirve de regalo a los visitantes ilustres del Palacio de Fomento, en Madrid, me ha servido para encontrar algunos datos complementarios relativos a la construcción y ornamentación del que fuera ministerio de Agricultura, construido a fines del siglo XIX por Ricardo Velázquez Bosco. El libro se titula “El Palacio de Fomento”, es…

Sancha, un impresor emblemático y alcarreño

Se cumplen en este año los trescientos desde que nació, allá por Torija, Antonio de Sancha, uno de los más relevantes impresores de la historia editorial de España. Paradigma del esfuerzo y la inteligencia, del tesón y la perseverancia: sus ediciones del Quijote siguen siendo aplaudidas, admiradas, codiciadas… Hijo de Fabián Sancha (de Torija), y…

En el centenario de María Diega Desmaissières

Hoy se presenta, en el Colegio de las Adoratrices de nuestra ciudad un libro que ya tuvo su recorrido hace 20 años, y que agotado ha vuelto a sacarse a la luz, esta vez por decisión y en conjunto de la Excmª Diputación Provincial de Guadalajara y el Patronato de Cultura de la ciudad. Una…

La Alcarria, desde Cuenca

La tierra de Cuenca, que posee entre sus límites tantas bellezas paisajísticas y tantos elementos estimulantes del turismo, tiene en su haber una comarca que merece ser traída, de vez en cuando, a la memoria y la atención de todos. Es la Alcarria. Un viaje por esa provincia hermana me ha dado pie a…