Palacios en la provincia de Cuenca

Un recorrido por algunos de los mejores palacios de la provincia de Cuenca, en hueste, san clemente, iniesta, ¡Y Casas de Benítez!

Lecturas de Patrimonio: el Castillo de Guijosa

Un repaso a la historia y evolución patrimonial del castillo de Guijosa, en las proximidades de Sigüenza, en el Alto Henares.

Un festival de leyendas en Guadalajara

Comentario a propósito de la edición de un libro sobre leyendas de la provincia de Guadalajara, dividido en nueve capítulos con variedad de temas, delimitando lo contado de lo real.

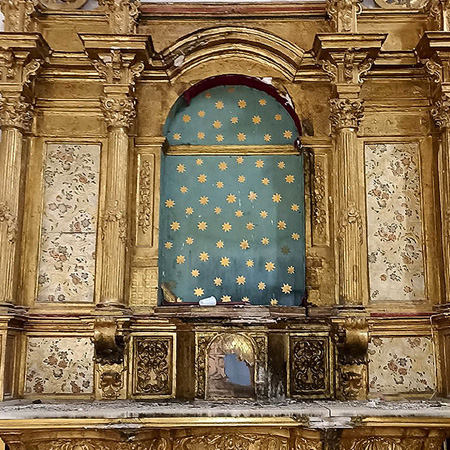

Salvando retablos en Almonacid

Una pieza de arte a punto de perderse, que se salva en Almonacid: un retablo del convento de Concepcionistas, que se destina en la parroquia a albergar la talla de Nuestra Señora de los Desamparados.