Otra visita a la Cueva de los Casares

Uno de los más señalados monumentos de nuestra provincia, se encuentra siempre en la oscuridad. Ni puede ni debe tener bombillas: se trata de la Cueva de los Casares, un auténtico santuario del arte rupestre paleolítico. Más conocido en el extranjero que entre los españoles y castellano-manchegos, hace dos años se hizo famosa por una circunstancia desgraciada: desde una barbacoa puesta delante de ella partió la llama que quemó 13.000 hectáreas de pinar en el Ducado.

La Cueva de los Casares está siempre llena de misterios. Entre las cien figuras talladas en la roca de su oscuro vientre, hay animales y hombres, hay vida retratada desde hace miles y miles de años. Y aparte de ser crónica de su tiempo, y templo propiciatorio, es también, muy posiblemente, el lugar donde aparece dibujado el mito más antiguo generado por la mente humana: el de la entrada en el caos de la muerte.

La cueva, en resumen

Aunque va ya para 80 años que se conoce la Cueva de los Casares (1928) y más de 70 que fue declarada Monumento Nacional (1934) este elemento patrimonial localizado en Riba de Saelices, en las serranías del Ducado de nuestra provincia, aún es desconocida para la mayor parte de los habitantes de Guadalajara.

La Cueva de los Casares, en las orillas del río Linares, a 1.162 metros de altitud sobre el nivel del mar, en lo alto de un fuerte recuesto rocoso, es una de las joyas patrimoniales de nuestra tierra, no sólo de Guadalajara provincia, sino de Castilla-La Mancha, y aún de España entera. El guía oficial de la cueva, ese hombre callado y sabio que es Emilio Moreno Foved, me cuenta que entre sus visitantes hay más extranjeros que españoles.

La Cueva de los Casares fue habitada por los hombres del Paleolítico Medio desde hace, al menos, 30.000 años. Los estudios de Antonio García Seror, a la espera de nuevas excavaciones y análisis más científicos con métodos que aún no se han puesto en marcha en este caso, hablan de “modernizarla” un tanto. Y podría acercarse esa fecha hasta los 10.000 años antes de Cristo. En esa época se calcula que hicieron sus grabados los habitantes del contorno, en el discurso de ritos propiciatorios de victoria y fecundidad.

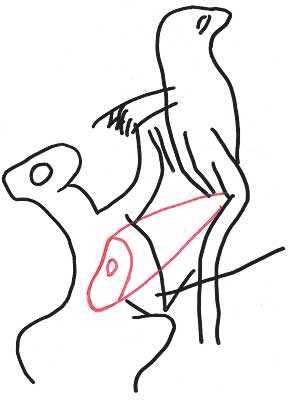

A lo largo de los 264 metros de longitud/profundidad que tiene la Cueva de los Casares, se encuentran 168 grabados bien identificados y explicados, lo cual pone a Casares en la primera línea de las cuevas con contenido de arte paleolítico de todo el mundo. Aunque las de Peche y Atapuerca ofrecen también buen número de grabados, y otras muchas han ido apareciendo en los últimos decenios por la Península, ninguna iguala en cantidad, calidad y diversidad de temas a la de Riba de Saelices. Se encuentran en ella 9 escenas completas, 72 figuras aisladas, y 40 signos o trazos sueltos. Son 96 figuras claras de animales y 20 antropomorfos indiscutibles los que allí están tallados. De ellos son seguros 25 caballos, 17 ciervos, 1 reno, 6 uros o grandes toros, 8 cabras, 1 bisonte, 2 felinos, 1 rinoceronte lanudo, 1 mamut y un disfraz de mamut, 1 glotón, 1 comadreja, 1 nutria, 2 liebres, 1 ave, 1 serpiente y 21 peces. Entre los antropomorfos, surgen humanos en muy diversas actitudes: desde grupos tirándose al agua, hasta parejas en cópula, danzas rituales, enmascarados y una Venus o mujer de anchas caderas y enorme vientre, que entronca con el canon habitual paleolítico del matriarcado voluminoso. Además, múltiples signos entre los que abundan las mandorlas rayadas de vulvas, como símbolos de la reproducción y la sexualidad.

Fueron don Juan Cabré Aguiló y su hija Encarnación quienes, tras el descubrimiento de la Cueva por el maestro de la Riba, Rufo Martínez, y por el cronista provincial, Francisco Layna, se pusieron de inmediato a realizar el estudio de los grabados, mediante calcos, publicando en revistas de arte y arqueología sus hallazgos, que fueron progresivamente aplaudidos por el mundo científico. Beltrán y Barandiarán, de la Universidad de Zaragoza, años más tarde completaron el estudio con análisis estratigráficos, puramente arqueológicos, de superficie. Y otros especialistas han ido a buscar, a medir, a interpretar. Recientemente, un núcleo de 25 personas que conforman la Agrupación de Amigos de la Cueva de los Casares ha mantenido durante los últimos 10 años una línea de investigación continuada, que ha dado su fruto en un libro fascinante. Y aún más recientemente, hace poco más de un año, el libro “Ensayos sobre el Hombre” de Antonio García Seror, ha puesto sobre el tapete la actualidad permanente de esta Cueva en el ámbito de la ciencia antropológica, al plantearse nuevas fechas de su realización, y, sobre todo, nuevos significados de sus grabados. Lo vemos a continuación.

El mito de la zambullida en el caos

Muchos autores, desde remotos tiempos, han explicado la muerte del hombre como la entrada en un espacio caótico, húmedo, en el que los pájaros corren por debajo del agua, y los peces vuelan por el aire. Ese desorden, al que entra el hombre cuando muere, no es otro que el acabamiento de la vida. Los antiguos egipcios decían que la muerte era el cruce del gran río Nilo. En la orilla derecha vivían, en grandes palacios y ciudades, y en la orilla izquierda se enterrraban, bajo inmensas montañas de pálidas rocas. El tránsito se hacía sobre el agua, en una barca. Y otros mitos, al parecer más modernos, decían que la muerte era una zambullida en el agua: el hombre desnudo, se lanza desde una roca hacia la masa de agua, que le espera, cuajada de peces, aves y animales. Así lo vemos en unas pinturas murales griegas de Paestum, en la Magna Grecia itálica, y en otras de origen etrusco, de Tarquinia.

Pues bien, esa misma imagen, aparece tallada en la pared de la Cueva de los Casares, en el seno A, y cuenta con una antigüedad mucho mayor: 10.000 años al menos, quizás más, quizás 30.000. Podría ser. Lo que es seguro, es que se trata de la representación más remota de ese mito. Y ello nos lleva al corazón mismo del secreto de la Cueva: ¿Quiénes grabaron aquellas señales, aquellos perfiles, aquellas escenas? ¿Primitivos cromañones que solo cazaban, comían y se reproducían? ¿O seres que tenían ya creado un complejo código de imágenes, de símbolos, de metáforas, y de teorías acerca de su existencia?

Esta es la teoría que desgrana Antonio García Seror en su libro “Ensayos sobre el Hombre”, y en el que con el subtítulo de “Arqueología, Antropología y Religión” viene a ofrecer, además de estudios curiosos sobre el Ejército Romano, la mujer en Mesopotamia, y visiones sobre el antisemitismo, San Pablo y San Agustín, una información muy amplia, y unas reflexiones muy novedosas, sobre la datación de la Cueva de los Casares, la composición de la sociedad que la habitaba, y el sentido último de sus grabados.

Un zoológico paleolítico

En la larga galería de los Casares, sorprenden las imágenes grabadas de animales desaparecidos hace miles de años. Es cierto que allí se ven, clarísimos, los grandes mamuts del Paleolítico, que sin duda poblaban estas tierras frías del Ducado, y los uros gigantescos, sin olvidar el rinoceronte peludo (rinocherus tichorinus) que habitó por toda la Península Ibérica hasta finales del Solutrense, en los inicios de la última glaciación. Los más abundantes son los caballos, de los que se ven manadas, ejemplares sueltos, cabezas estilizadas y otras minuciosamente talladas, como retratos casi. Hay un glotón, animal perteneciente a la familia de los mustélidos, propio de los climas muy fríos. Su talla dataría de los finales momentos del Solutrense. El resto, como renos gigantes, una leona, liebres, cabras, un bisonte… eran animales a los que tenían que enfrentarse, en lucha y caza, los hombres que habitaban la Cueva de los Casares. En un clima realmente hostil, y con unas condiciones primitivas.

En la galería de sombras o grabados impactantes, que hacen a las paredes de la cueva habitación del sueño, yo destacaría la imagen de la cabeza de caballo, ahora mezclada y sobrepuesta con un ciervo estilizado, cantarín y etéreo, que pueden ser portada, reclamo y bendición del conjunto. Su fuerza expresiva la vemos en el dibujo y la fotografía adjuntas.

El gran rinoceronte peludo, cuajado en sus vertientes de un abrigo natural para el largo invierno, que en aquella época duraba todo el año, es otra impactante imagen de esa galería sorpresiva.

Lo que viene a colmar el vaso, por lo expresivo y único, es ese instante de cópula que ni el más atrevido Picasso hubiera sido capaz de mejorar. Es la unión del hombre y la mujer, con un falo gigantesco entre los dos, algo más que un gozo, o que un documento. Es la definición ontológica del acto sexual, del momento de la procreación a sabiendas de que en su nimiedad los hombres son como dioses: todas las cosas que participan en esa danza tienen el tamaño justo de la imaginación, no de la realidad.

Finalmente, ese antropoide que con su cabeza aguda, mitad anguila mitad lobo desorejado, se lanza al vacío, a un vacío que podría ser el agua, pero que ya sabemos que es la muerte, o el caos, tiene la suficiente inercia como para que todavía hoy, iniciando el siglo XXI, más de uno se quede pensando si nos movemos entre los mismos temores que nuestros antepasados de hace decenas de miles de años. Si es así, no hay más remedio que sentirse orgulloso de ellos, como ellos deberían haber estado de nosotros, si hubieran sabido el camino de técnica que hemos sido capaces de recorrer. Porque en el de humanidad, y de sentimientos, probablemente hemos avanzado muy poco desde entonces.

Gracias por el artículo.